来源:材料科技在线|

发表时间:2018-08-18

点击:11268

用于太阳能电池或光电化学电池的新型半导体人造材料,这些材料是重新开始设计的具有全新定制特性:这是Max Planck(德国马克斯•普朗克学会)研究所Stefan Wippermann和他的团队对“原子模型”的最新研究课题。他们首次将原子分辨率描述为典型的材料系统,并能够设定设计原则。

纳米晶体可以被称为“人造原子”而作为电子应用和太阳能转换创造设计材料,因为它们是可控的、无毒且大量存在于地球。与芝加哥大学的Dmitri Talapin和Giulia Galli的小组合作,使用湿化学技术合成这些纳米晶体并组装成半导体纳米复合材料。

“设计纳米晶体的一个巨大优势是我们能够选择它们的特性”,Wippermann解释说。 “当我们开发自己的“原子”时,我们不再依赖于元素的化学性质,而是能够通过纳米结构设计具有目标性质的材料。”

这意味着研究人员可以弃用有毒或稀有元素。即使他们目前的模型系统仍然使用有毒元素,但将纳米晶体嵌入固体基质中,使纳米晶体不扩散到空气中。

“当前的关键挑战不是纳米晶体本身的生产,而是对界面化学和缺陷的理解和控制,因为它们的表面和界面大小只有几纳米,并埋藏在材料中”,Wippermann说。

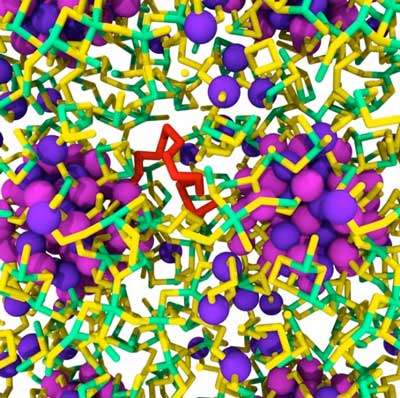

他和他的团队生产并分析了用硫代锡酸盐(Sn2S64-)配体作为原型纳米复合材料覆盖的砷化铟纳米颗粒固体中的内埋界面,并在纳米复合材料的合成过程中使用配体。在理论和实验技术的帮助下,他们发现配体不是作为完整单元吸附,而是在与纳米晶表面接触时分解,在纳米晶体周围形成无定形基质。

另一种钝化机制是将硫结合到地下层中。砷反过来扩散到基质中,导致形成特征缺陷。这些缺陷解释了观察到的正负光电导率之间的转换。模拟显示砷化铟纳米晶体从基质中吸取硫,导致在纳米晶体周围形成硫壳。

硫还影响纳米复合材料中缺陷的数量和特性:高硫含量减少了纳米复合材料中悬空键缺陷的数量,并导致形成作为纳米晶体之间的空穴传导互连的硫链。

Max Planck的科学家们表明,基于纳米晶体的固体的性质受纳米晶体的尺寸,形状,组成,表面化学和相互作用的影响。纳米晶体内电荷载流子的强量子限制能够实现有效的载流子倍增,其中单个高能光子产生多个电子 - 空穴对,这有助于导电性。

这样可以使光电子效率更高。用分子金属硫属元素化物配合物封端的纳米晶体具有特别高的电子迁移率,这可以快速提取光生电荷。科学家们建立了表征无机纳米复合材料和玻璃系统中更普遍的纳米粒子埋入界面的方法。

“本文由新材料在线®平台入驻媒体号材料科技在线提供,观点仅代表作者本人,不代表本网站及新材料在线®立场,本站不对文章内容真实性、准确性等负责,尤其不对文中产品有关功能性、效果等提供担保。本站提醒读者,文章仅供学习参考,不构成任何投资及应用建议。如需转载,请联系原作者。如涉及作品内容、版权和其它问题,请与我们联系,我们将在第一时间处理!本站拥有对此声明的最终解释权。”