来源:新材料在线|

发表时间:2018-05-02

点击:16653

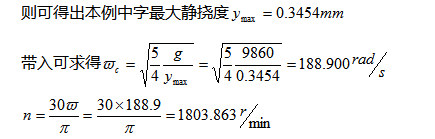

1脊柱刨刀内刀外刀设计

1.1脊柱刨刀的切削原理

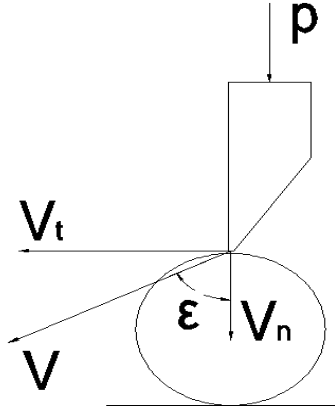

脊柱刨刀的切削原理是利用脊柱刨刀内刀与外刀在相对转动时形成的织。

有齿效率大于无齿效率。

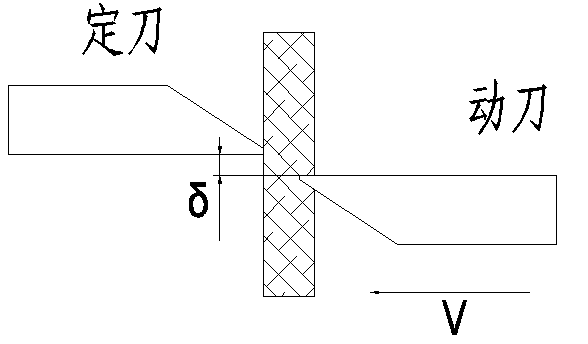

剪切原理

动刀与定刀产生相对运动,从而在被剪切的物质表面上形成一个剪应力。当这个剪切应力大于了物质本身的抗剪切强度那么物质就开始产生滑移,最终彻底被剪断。

1.1.1剪切方式对切削效果的影响

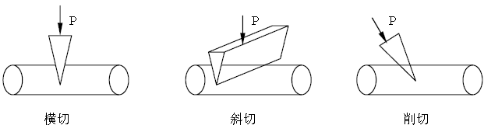

切割方式主要是指刀具进入材料的方向,归纳起来主要有两种。

①正切-刀具的绝对运动方向

正切

滑切

1.2刨刀效率的量化

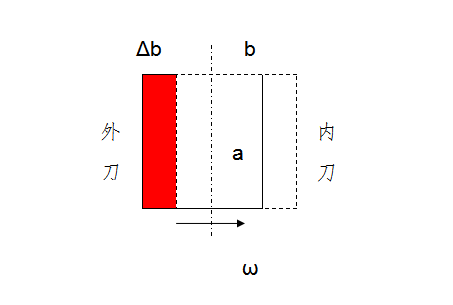

现在我们从外刀入手开始对刨刀切削效率进行量化处理。

设外刀:长为a、宽为b;

内刀:角速度为ω、抽吸压力为p、组织平均密度为ρ、流速为v、流量系数为μ。

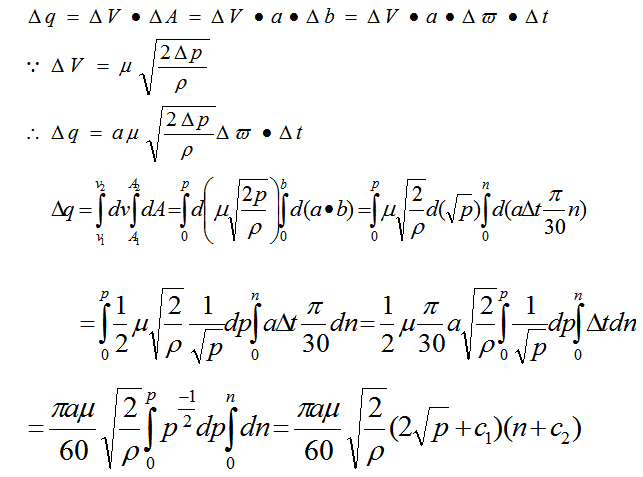

现为了定量描述刨刀的效率,初步用刨刀在一个特定的时刻的流量来描述其率。

因为我们是要衡量一个刨刀的效率,鉴于影响刨刀效率的因素很多。所以在此忽略了一些不必要的参数。我们着重对其窗口抽吸速度、窗口面积进行考虑。

令刨刀在△t时刻内的切割的组织流量为△q(我们将病灶组织看做是可以流动的物质)

量化如下

由上可见

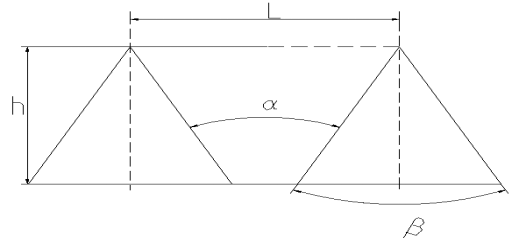

1.2.1刨刀齿形形状及涂镀层的因素

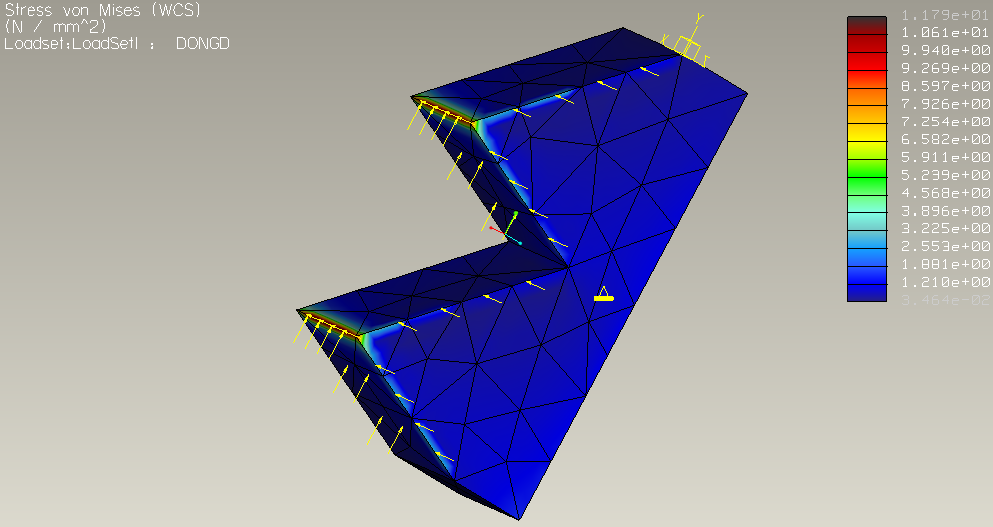

图1(最初三角形直齿示意图)

图2(最初三角形直齿受力分析)

可见三角形齿的齿顶刃强度不好,在使用时将很快发生变形甚至崩尖。

图3(最初三角形直齿受力变形)

由上可知当刀尖太尖后其抗弯强度不够。因为我们的刨刀在使用时要承受圆周方向上的切削抗力fr以及当在开抽吸的时候病灶组织施加给刨刀刃口的一个轴向拉力fa。这样就会使刨刀齿形发生如图3所示的变形,刃口会发生卷曲。一旦发生卷曲那么刨刀的切削效率就会发生重大变化。这样会导致刀具耐用度大大减小。同时由于我司的刀具材料为不锈钢,而不锈钢材质较软,同时加之刀尖处的刚度与强度都不足,所以刀尖上的镀硬铬镀层容易剥落(不锈钢镀硬铬可以镀的上去,但是其抗剥落较差)。同时当进行机械加工的时候无论是冷加工(比如磨削)还是热加工(线切割、激光),都会产生较大的应力集中或者热集中。从而导致了尖端的崩尖、烧蚀、裂纹,这样会大大降低刨刀效率、使用寿命。

鉴于上述原因同时考虑我司实际情况,可从刀刃的形状上以及涂镀层上进行一定的改进。从而提高刀具的耐用度以及切削效率。

通过查阅了大量的相关外文专利、以及参考国内切削类教辅书籍。现在就刨刀的刃口形状、涂镀层进行一定的优化改进。

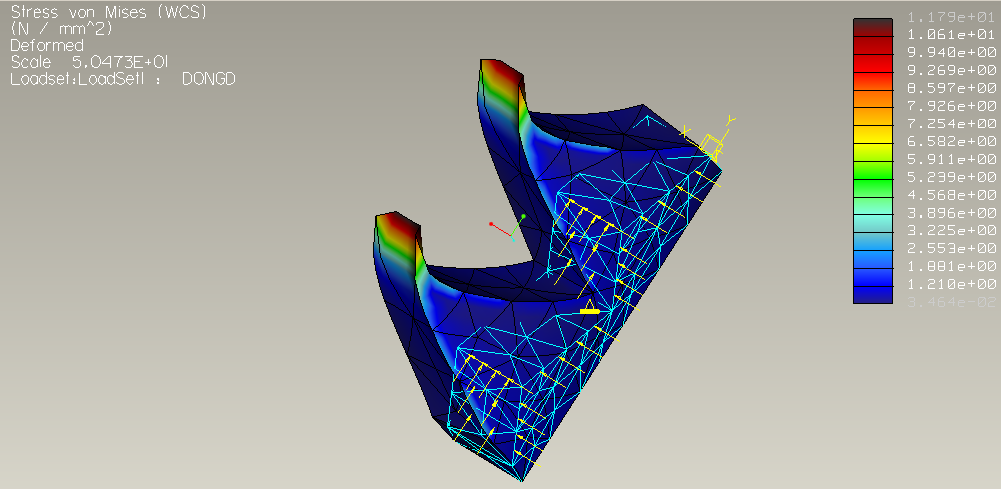

图4(改进后的梯形齿示意图)

图5(改进后梯形直齿受力变形)

刨刀失效机理:第一刨刀支撑面过度磨合其配合间隙超过了形成剪切的极限间隙,从而导致刨刀在切削时为拉断撕裂。这样刨刀效率严重下降。第二刨刀刃口卷曲刨刀变钝切削能力下降。相比而言刨刀失效最大的概率在于配合面的过度磨损。为其主要失效机理。

图6(外齿形)

图6所示的角度(10°)为切割窗口角同时也即是滑切角。

这次设计的脊柱刨刀内刀齿形参数如下:

内刀头与外刀头的配合间隙为0.019mm-0.0445mm(如果超过了0.0445mm那么刨刀的切割机理就发生突变,也即是从剪切原理变换到了撕裂原理。这样刨刀效率严重下降,甚至不能切割病灶组织或者卡死刀头。)

2脊柱刨刀内刀外刀刀杆设计

2.1内刀杆的设计计算

2.1.1内刀杆力学模型简化及其振动函数的建立

通过查阅《轴的结构设计》、《轴系的扭转振动》等参考书籍及相关互联网资料。

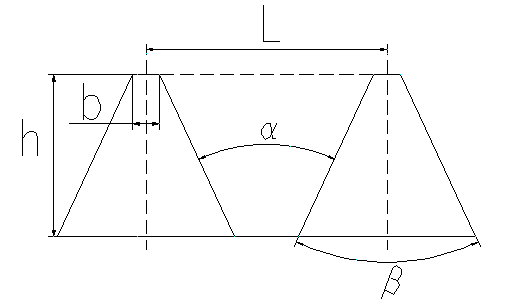

1)现就本脊柱刨刀内刀刀杆力学模型做如下简化

图7(内刀杆力学模型)

上图中

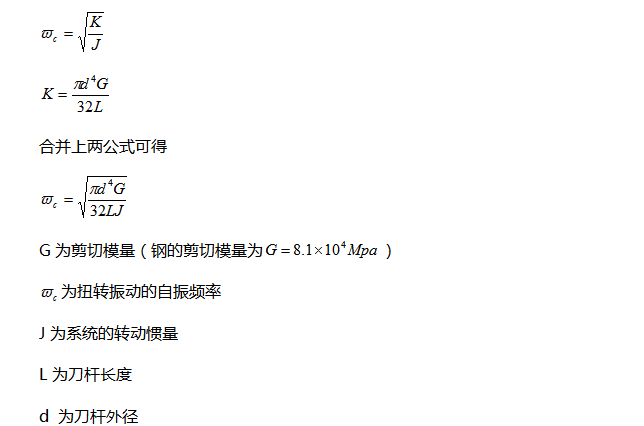

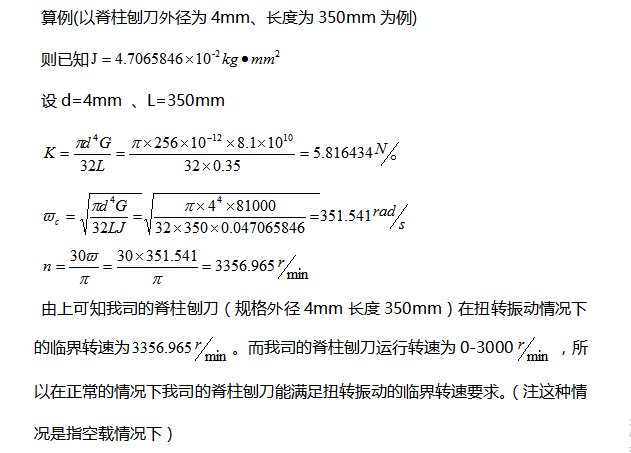

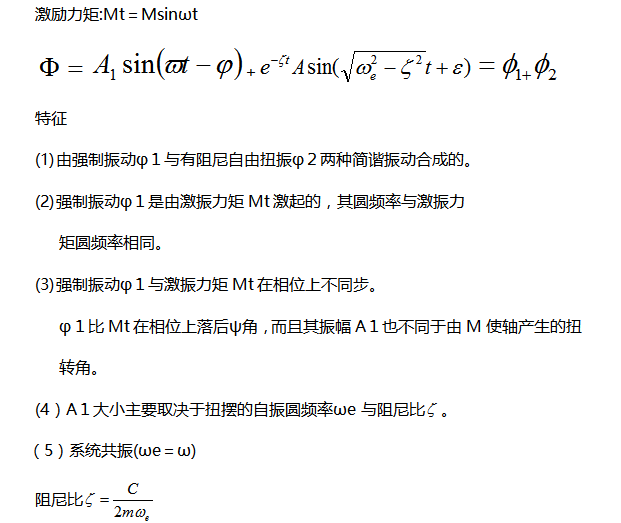

1.1)轴的扭转振动设计校核

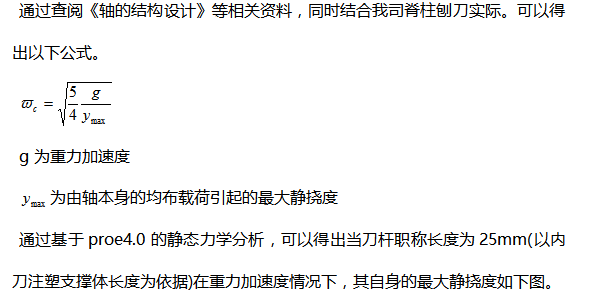

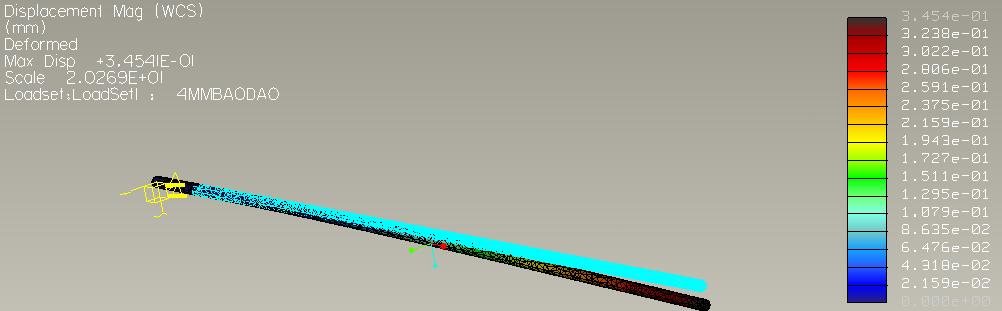

1.2)轴的横向振动设计校核

图8(内刀杆最大静挠度)

综上可知我司的脊柱刨刀内刀杆在横向振动不满足要求,但是由于刨刀组合体的特性(外刀杆同时也作为护鞘,以增强整个刨刀组合体的刚度、且限定内刀摆动范围)在一定程度上能满足使用。(因为我司的刨刀使用寿命为200分钟,故从使用寿命角度考虑可满足使用)

因为实际使用条件恶劣,所以必然会导致振动、发热等情况。但是因为刨刀在使用时有抽吸,故发热可暂不考虑。

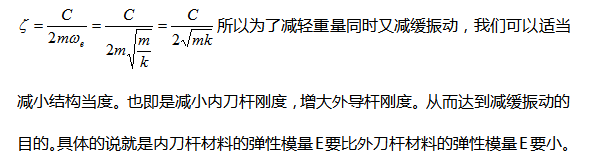

下面就振动做一定的优化设计。

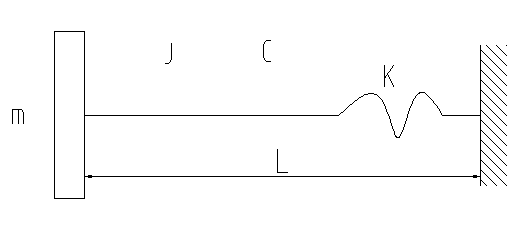

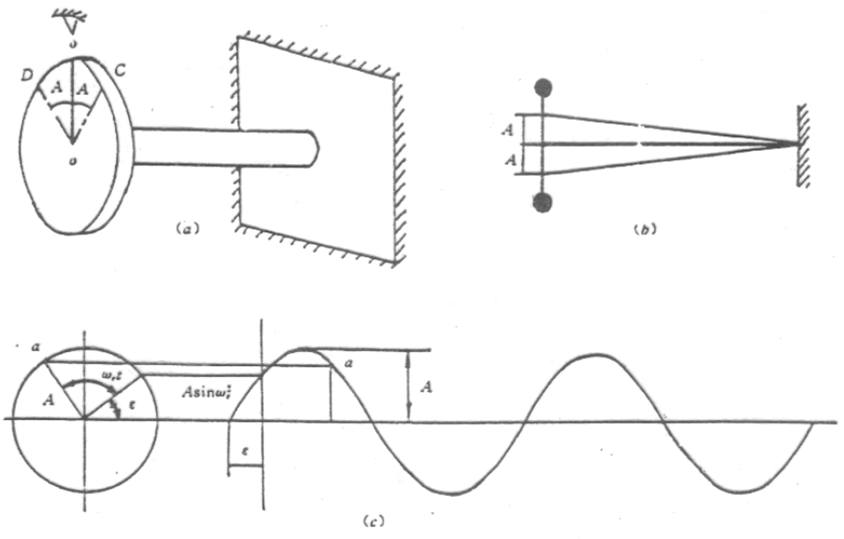

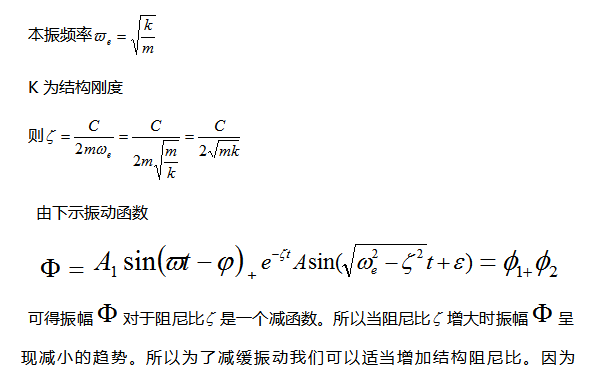

2)现就本脊柱刨刀内刀刀杆力学模型的振动函数做如下建立

图8(内刀杆振动函数演化)

通过查阅相关资料可知,结合我司的脊柱刨刀的实际情况。可以得知我司的脊柱刨刀内刀与外刀杆存在一个摩擦,同时无论内刀杆还是外刀杆均为细长杆的力学特性。不难得出脊柱刨刀刀杆的振动力学模型是“扭摆的有阻尼强制扭转振动”

3 参考文献

[1]牛锡传 ,王文生等.轴的设计.北京:国防工业出版社,1993.

[2]百度文库.轴系的扭转振动.

[3]倪小丹,杨继荣,熊运昌等.机械制造技术基础.北京:清华大学出版社,2008.

[声明]本文版权归本网站所有,转载请联系本网客服微信号:suxueer0823。本文仅代表作者个人观点,作者不对内容的准确性、可靠性或完整性承担明示或暗示的保证。文章内容仅读者学习参考,并不构成任何投资及应用建议。本站拥有对此声明的最终解释权。

本网尊重知识产权,因整理资料所需,本文中引用部分公开第三方的数据、图片等内容,其所属的知识产权归属原作者,且凡引用的内容均在文中标注了原文出处、原作者。若版权所有者认为本文涉嫌侵权或其他问题,请联系我方(联系方式:0755-86060912)及时处理。

本网力求数据严谨准确,但因受时间及人力限制,文中内容难免有所纰漏。如有重大失误失实,敬请读者不吝赐教批评指正。