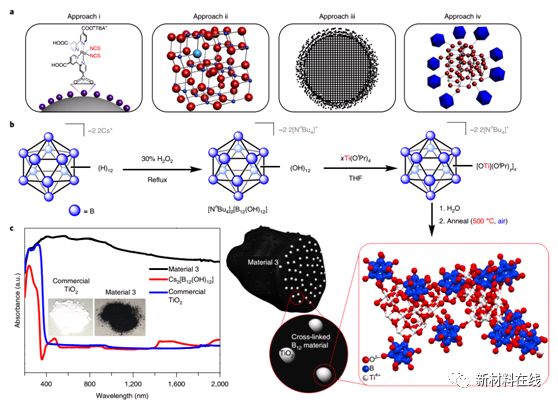

1. 用于混合金属氧化物的分子交联方法

(A molecular cross-linking approach for hybrid metal oxides)

材料名称:混合金属氧化物

研究团队:加州大学洛杉矶分校Spokoyny研究组

为了提高或者发现材料新的应用特性,发展新的方法改变混合材料的性能(特别是对于地球储量充足的金属氧化物如 TiO2)吸引了很多研究者的兴趣。Jung 等人发明了一种称之为“分子交联”的方法,其中混合分子氧化硼材料由 [B12(OH)12]2- 型多面体硼簇前驱体形成的。这种新方法是由硼簇分子结构单元固有的坚固性所支持的,它与许多金属氧化物合成所需的苛刻的热和氧化条件兼容。Jung 等人利用一系列实验技术和材料模拟,展示了这种材料如何与 TiO2 和其他金属氧化物成功对接,从而产生具有迷人光物理和电化学特性的富硼混合材料。(Nature Materials DOI: 10.1038/s41563-018-0021-9)

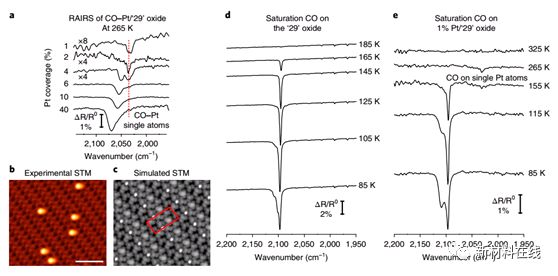

2. 对用于低温 CO 氧化的单位点 Pt 催化剂的原子尺度视图

(An atomic-scale view of single-site Pt catalysis for low-temperature CO oxidation)

材料名称:Pt催化剂

研究团队:美国塔夫斯大学Sykes研究组

近年来,单原子催化剂由于具有高效率和低成本而引起了高度的关注。但是,关于活性位点的性质、与载体的相互作用以及单原子催化剂工作的机理仍存在争议。Therrien 等人结合表面科学和理论方法,设计了一个模型系统,清楚地展示了,明确的 Cu2O 薄膜上各个 Pt 原子能够在低温下进行 CO 氧化。同位素标记研究表明氧是由载体提供的。密度泛函理论的利用使反应机理合理化,并确认了 Pt 电荷中性状态的 X 射线光电子能谱的测量。扫描隧道显微镜可以在反应进行的同时显示活性位点,且对 CO 伸缩频率的红外测量与原子级分散的 Pt 原子一致。这些结果可以作为表征、理解和设计其他单原子催化剂的基准。(Nature Catalysis DOI: 10.1038/s41929-018-0028-2)

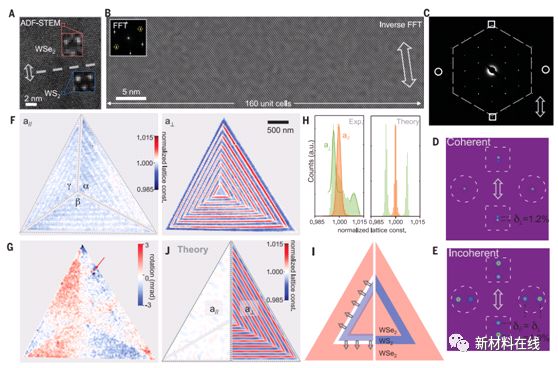

3.相干、原子级纤薄过渡金属硫族化合物超晶格与工程应变

(Coherent, atomically thin transition-metal dichalcogenide superlattices with engineered strain)

材料名称:过渡金属硫族化合物

研究团队:美国芝加哥大学Park研究组

外延生长形成了现代电子和光电子学的基础。Xie 等人报导了相干原子级纤薄的超晶格,尽管其中不同的过渡金属硫族化合物单层有较大的晶格失配,但仍能够实现单层平面内无位错重复以及横向整合。通过全向外延生长,这些超晶格在异质界面上展现出完全匹配的晶格常数,同时保持了各向同性的晶格结构和三角对称性。这种强外延应变通过纳米尺寸的超晶胞尺寸进行精确设计,从而实现了光学性能的广泛可调,并产生了高达 250 毫伏的光致发光峰值漂移。Xie 等人通过提出理论模型来解释这种连贯的增长以及控制这些应变单层中波纹形成的强有力的相互作用。这种相干超晶格促成了在原子级超薄极限下具有目标功能的构建模块。(Science DOI: 10.1126/science.aao5360)

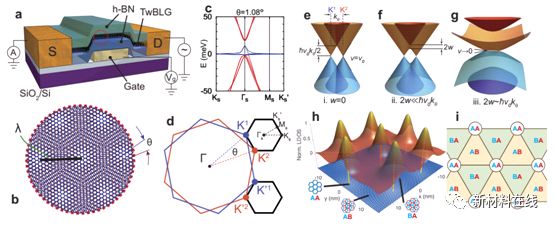

4. “魔力角度”石墨烯超晶格中半填充相关的绝缘体特性

(Correlated insulator behaviour at half-filling in magic-angle graphene superlattices)

材料名称:石墨烯

研究团队:麻省理工学院Jarillo-Herrero研究组

范德瓦尔斯异质结构是一类新兴的超材料,它由垂直堆叠的二维构建模块组成,这为我们提供了一个庞大的工具集,用以在二维材料已具有的丰富可调性基础上设计其属性。其中的一个“旋钮”,即不同层之间的扭转角度,对范德瓦尔斯异质结构的最终电子性质起着至关重要的作用,并且在其他系统(如 MBE 生长的半导体异质结构)中没有直接类似物。对于小扭转角度,由晶格错向产生的莫特图案会产生长程调制。到目前为止,关于扭角在范德瓦尔斯异质结构中效应的研究主要集中在石墨烯/六方氮化硼扭转结构中,由于在六方氮化硼中存在大带隙,其表现出的层间相互作用相对较弱。Cao 等人通过实验证明,当两个石墨烯片材扭转接近理论预测的“魔力角度”时,由于强层间耦合,产生的电荷中性附近的能带结构变得平坦。这些扁平带在半填充时表现出绝缘相,这是不希望在非相互作用图中看到的。Cao 等人研究表明,半填充态与可能由莫尔超晶格中局域化电子产生的莫特状绝缘体状态一致。“魔力角度”扭转的双层石墨烯的这些独特性质,可能能够为无磁场的二维平台上奇特的多体量子相开启新的场域。扭转角度后的电可调谐性、带宽可调性以及扁平带的易接近性,可能能够为更加奇特的相关系统(如非常规超导体或量子自旋液体)铺平道路。(Nature DOI: 10.1038/nature26154)

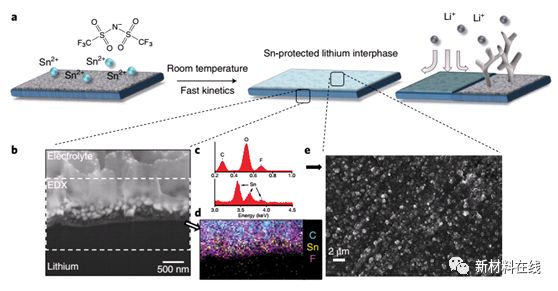

5. 混合电池阳极固-固界面的高速离子传输

(Fast ion transport at solid–solid interfaces in hybrid battery anodes)

材料名称:混合电池阳极材料

研究团队:康奈尔大学Archer研究组

为了在电池中能有稳定、可逆和高效的电化学储能,需要有精心设计固体-电解质界面。Tu 等人在反应性碱金属电极上以简单的离子置换沉积电化学活性金属(例如 Sn、In 或 Si)从而制备了混合电池阳极。这种电极能够促成基于 Li 和 Na 电极的具有非常高交换电流和长期稳定性的电化学电池。通过直接可视化和非原位电沉积的研究,显示出 Sn-Li 阳极稳定在了 3mA•cm-2 和 3mAh•cm-2 下。他们还组装了混合阳极与高负载 LiNi0.8Co0.15Al0.05O2(NCA) 阴极配对的全电池原型。作为二次证明,Tu 等人还创建并研究了 Sn-Na 混合阳极,并展示了其可以在最小电压偏差情况下稳定循环超过 1700 小时。他们认为混合阳极上的电荷储存与合金化和电沉积反应两者的组合相关。(Nature Energy DOI: 10.1038/s41560-018-0096-1)

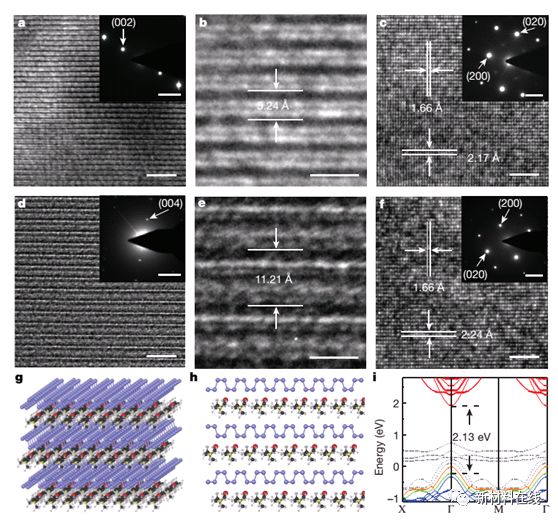

6. 单层原子晶体分子超晶格

(Monolayer atomic crystal molecular superlattices)

材料名称:单层原子晶体分子超晶格

研究团队:加州大学洛杉矶分校段镶锋研究团队

基于二维原子晶体(如石墨烯或二硫化钼)的范德华异质结构的人造超晶格,为实现超过现有材料的特性提供了技术机会。制造这种人造超晶格的典型策略依赖于艰难的层层剥离和重新堆叠,并且产量和再现性有限。使用化学气相沉积的自下而上的方法能够产生高质量的异质结构,但对于高阶超晶格就逐渐变得困难了。选定二维原子晶体与碱金属离子嵌入提供了超晶格结构的替代方式,但是这些通常稳定性较差且严重改变了电子性质。Wang 等人报告了一种电化学分子嵌入方法,能实现一类新的单层原子晶体与分子层交替的稳定超晶格。利用黑磷作为模型系统,展示了插入溴化十六烷基三甲铵产生的单层磷烯分子超晶格,其中层间距离是黑磷中的两倍以上,从而有效地分离了磷烯单分子层。由单层磷烯分子超晶格制造的晶体管的电输运研究显示其开/关电流比率超过 107,并具有优异的迁移率和优异的稳定性。这些研究为基础研究和潜在的技术应用定义了一个多功能的材料平台。(Nature DOI: 10.1038/nature25774)

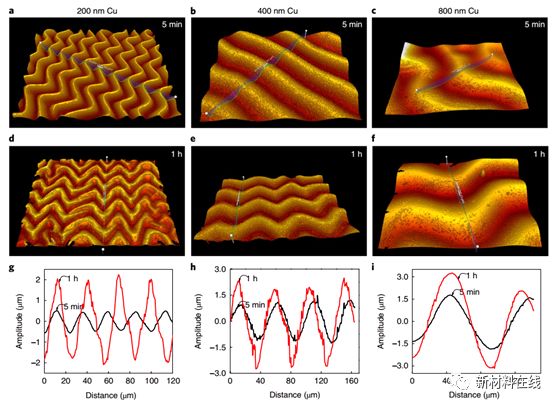

7. 软质基板上应力驱动的锂枝晶生长机制以及通过电镀减轻枝晶

(Stress-driven lithium dendrite growth mechanism and dendrite mitigation by electroplating on soft substrates)

材料名称:锂枝晶

研究团队:亚利桑那州立大学Hanqing Jiang研究组

与锂金属阳极上的枝晶生长相关的问题,如容量损失和短路,是挡在通往下一代高能量密度电池路上的主要障碍。由于对锂枝晶生长机制的理解不完全,阻碍了减轻锂枝晶策略的发展,特别是锂金属镀层引起的内部应力及其对 Li 生长形态的影响尚未得到很好的解决。Wang 等人揭示了通过在软衬底上沉积 Li 在树枝晶形成过程中镀平剩余应力的有利作用和应力驱动枝晶生长的模型。在这样的软衬底上通过沉积 Li 膜表面褶皱引起的应力松弛,可以减轻枝晶生长。这种枝晶缓解机制可以与其他现有方法协同使用,形成三维立体软镀层,用于锂电镀,这与传统铜基板相比,可实现更高的库仑效率和更好的容量保持率。(Nature Energy DOI: 10.1038/s41560-018-0104-5)

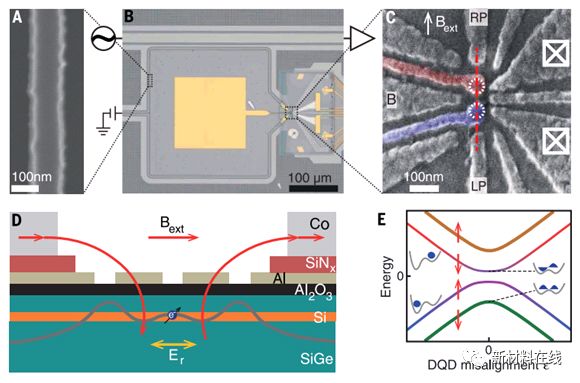

8. 硅中的强自旋光子耦合

(Strong spin-photon coupling in silicon)

材料名称:硅量子点

研究团队:荷兰代尔夫特理工大学Vandersypen研究组

硅量子点中单个自旋的长相干时间使得这些系统对于量子计算具有很高的吸引力,但是如何扩大自旋量子比特系统仍然是一个未解决的问题。作为解决这个问题的第一步,Samkharadze 等人展示了单电子自旋和单个微波光子的强耦合。电子自旋被捕获在硅双量子点中,微波光子被存储在片上高阻超导谐振器中。腔光子的电场分量直接耦合到双点中电子电荷偶极子,并通过来自附近微磁体的强大局部磁场梯度间接耦合到电子自旋。这一研究结果为实现量子点自旋量子比特寄存器的大型网络提供了一条途径。(Science DOI: 10.1126/science.aar4054)